【CIRCULAR STARTUP TOKYO】イベントレポート「第2期 Final Demo & Exhibition Day」を実施しました

- On 2025年4月2日

- CIRCULAR STARTUP TOKYO, SDGs, イベントレポート, サーキュラーエコノミー, スタートアップ, デモデイ, ピッチ, 循環型社会, 循環型経済, 持続可能性

当社が運営する、東京都との協働により実施されるサーキュラーエコノミー領域に特化したスタートアップ企業の創業支援プログラム「CIRCULAR STARTUP TOKYO」第2期の Final Demo & Exhibition Dayを実施しました。

※この記事は、CIRCULAR STARTUP TOKYO「【イベントレポート】第2期 Final Demo & Exhibition Day を実施しました」を転載したものです。

第2期 Final Demo & Exhibition Day 実施レポート

サーキュラーエコノミーメディアプラットフォーム「Circular Economy Hub」を運営する当社と東京都との協働により実施された、サーキュラーエコノミー領域に特化したスタートアップ企業の創業支援プログラムCIRCULAR STARTUP TOKYO(サーキュラースタートアップ東京、以下 CST)が Final Demo & Exhibition Day(成果発表会)を迎えました。

本インキュベーションプログラムの期間は4か月。参加者に向けて、サーキュラーエコノミー分野で活躍中の起業家や有識者によるメンタリング、循環型ビジネスに関する講義、国内外のサーキュラーエコノミー推進機関や大企業、金融機関、投資家、地方自治体、専門家とのネットワーキング機会などを提供しました。Final Demo & Exhibition Day 当日は、約20人のメンター・アドバイザー、約10社のプログラムパートナー企業の方々が観覧に訪れました。また、ピッチ会場の外ではCIRCULAR STARTUP TOKYO第1期・第2期参加者の企画やプロダクトの一部が展示されました。

当日は14チームがそれぞれ7分間のピッチを行いました。その後、以下の投資家やメンター陣から講評を受けました。

- 北原宏和氏/Archetype Ventures パートナー

- 河合将文氏/東大IPC アドバイザー

- 森達哉氏/鎌倉投信株式会社 投資事業部 インキュベーター

- 善積真吾氏/株式会社カマン代表取締役

- 小島幸代氏/株式会社RINNE 代表取締役

- 峯村昇吾氏/造形構想株式会社 代表取締役

- 榎本裕次氏/株式会社新東通信 執行役員・ソーシャルビジネス事業本部長

- 宮川英樹氏/ヴェオリア・ジャパン株式会社 サーキュラーエコノミー事業開発本部 マネージャー・長崎大学 工学研究科 非常勤講師

- 小中洋輔氏/三井住友信託銀行 サステナビリティ推進部 Technology Based Financeチーム シニアマネージャー

- 斉藤麻子氏/株式会社BLOOM 代表取締役

- 江口耕三氏/鎌倉投信株式会社・創発の莟ファンド運用責任者

- 大畑慎治氏/O ltd.(合同会社O)CEO・MAD(Makaira Art&Design)代表

- 関根久仁子氏/株式会社これやこの・カムフル株式会社 代表取締役

以下に、各参加者によるピッチの内容や投資家からのフィードバックなどを抜粋してご紹介します。

参加者によるピッチ

参加コースA:スケールアップ&資金調達・IPO準備コース

坪沼敬広・野田英恵/合同会社渋谷肥料

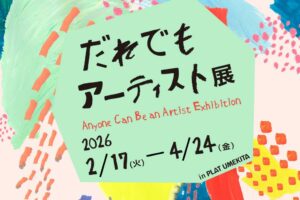

合同会社渋谷肥料は、「サーキュラースイーツ®」という循環型の食品事業などを通じ、大都市の事業系生ごみを活用したサーキュラーエコノミーの実装を推進しています。

渋谷では年間30万トン以上の生ごみが発生しているとされる中、そのうちの一部が茨城県のリサイクル施設で肥料化され、現地でさつま芋の栽培に活用されていることに着目し、育てたさつま芋を再び渋谷で仕入れてスイーツとして販売する循環型のビジネスモデルを構築しました。

今回お披露目された「フラワースイートポテト」は、都市と地域のつながりを体現する新しい東京土産として販売される予定です。東京発のストーリーはもちろん、食品ロスを削減する製造方法を取り入れているほか、パッケージには間伐材を活用し、脱プラスチックのための研究開発支援を新たに打ち出すなど、総合的な環境負荷の低減を図っています。また、都市部の大型複合施設におけるごみ削減の取り組みと連携することで、スイーツの販売にかかるコストを減らすと同時に売上を増加させる仕組みを実現しています。

主なターゲット層は20〜30代で、3,500億円規模の観光土産市場において、都市と地域がつながるストーリー性を生かした独自のポジションを確立しようとしています。また、百貨店や商業施設だけでなく、ホテル、空港、機内食、ECなどでの展開も視野に入れています。

今後は、日本国内にとどまらず、メガシティと言われる人口1,000万人以上の海外大都市圏でも同様の仕組みを展開し、スイーツ事業は2030年代に売上200億円超えを目指します。食品ロス削減や農作物の付加価値向上、地域間の連携強化といった社会的インパクトも創出することで、「いらない」とされるものから世界的なブランドを生み出し、20世紀に発達した大量生産・大量消費型の食品産業を、21世紀にふさわしい循環型モデルへシフトさせることを目指しています。

荒裕太・原田雄司/株式会社Ripples

株式会社Ripplesは、山形県の工場と連携し、水平リサイクル容器の普及を推進する企業です。「都市資源を活用してソーシャルソリューションを提供する」ことをミッションに掲げ、環境・福祉・防災・教育の分野で社会貢献を目指しています。

同社の水平リサイクル容器は、使用後にフィルムを剥がすことで洗浄不要でリサイクルできます。回収後はペレット状に加工され、新たな容器として再生されます。従来の容器と比較し、ごみの重量を97%削減でき、100枚回収するごとに4.2kgのCO2排出削減が可能とされています。

すでに大学や東京オリンピック、テーマパークなどへ導入が進んでいます。防災や福祉の分野でも活用が進んでおり、災害時の支援物資として提供されるほか、フィルム加工を障害者雇用施設で行うことで就労支援にも貢献しています。子ども食堂への無償提供を通じ、運営負担の軽減にも取り組んでいます。

今後は、外食チェーンやコンビニ、自治体との連携を進め、2025年に開催される大阪万博への導入も予定しています。今後は、CO2削減量の可視化サービスや使い捨てカトラリーの水平リサイクルにも取り組み、循環型社会の実現に向けてさらなる事業拡大を目指します。

鶴崎祐大・朴旻/株式会社Seafood

株式会社Seafoodは、水産業の活性化を目指し、漁業者の待遇向上と水産資源の回復に取り組んでいます。開発した水産物マッチングプラットフォーム「シーフード」は、漁師と飲食店・小売店を直接結びつけることで、市場流通と並行した新たな販路を提供し、漁師の売上向上を目指しています。

日本の水産業界は、多層的な仲介構造が課題となっており、仲介手数料の増加や価格決定権の偏りが問題視されています。「シーフード」は、地元の漁師と飲食店に限定し、輸送範囲を狭めることでスムーズな取引を実現しようとしています。

2023年6月からの実証実験では、漁師の販路拡大や飲食店の仕入れコスト削減といったメリットが確認されましたが、小規模飲食店の輸送コストや供給の安定性、アプリ導入のハードルといった課題も浮上しました。

今後は、有名飲食店をターゲットにネットワーク効果を活かしつつ、中規模・大規模飲食店へ展開する計画です。しかし、現時点では事業化を見送り、課題の整理と改善を進めた上で、将来的な再挑戦を検討しています。

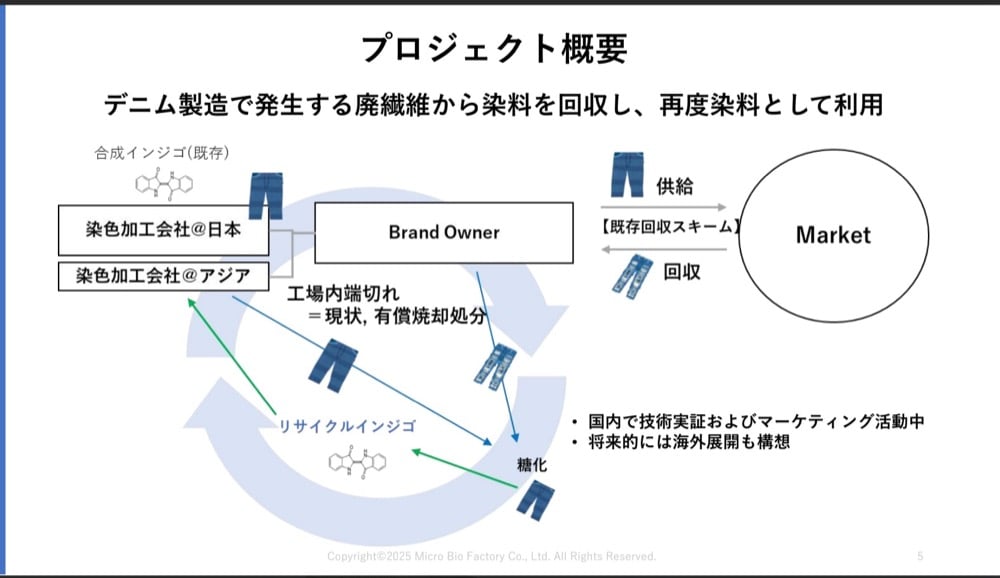

清水雅士/マイクロバイオファクトリー株式会社

マイクロバイオファクトリー株式会社は、デニム廃棄物を活用したサーキュラー事業を展開し、独自の特許技術を用いたリサイクルインディゴの製造プロジェクトを進めています。

日本のデニム産業は世界的に評価が高く、特に岡山・広島地域には多くのデニム関連企業が集積していますが、アパレル産業全体として環境負荷の高さが課題となっています。また、EUでは「デザイン規制」により環境配慮型素材の使用が求められており、日本でもサステナブルな素材の採用が不可避と予測されています。

同社は、デニム製造工程で発生する糸くずや古着のジーンズを回収し、酵素を用いて分解・染料を回収・再利用する仕組みを構築し、環境負荷の低減を目指しています。

現在、4,000Lのタンクでのリサイクルインディゴの試験生産を実施し、企業へのサンプル提供や染色工場での評価を進めています。ビジネスモデルとしては、リサイクルインディゴや染色済み糸・生地の販売、ジーンズ製造などを検討しています。染料リサイクルを手掛ける企業は世界的にも少なく、日本では唯一の取り組みとされているほか、特許技術の確立、量産ノウハウ、デニム産業との連携を強みとしています。

今後は、2025年の量産開始、2027年の海外展開、2030年の事業売却・上場を目指しています。現在、協業可能な企業や資金提供者を募集中であり、今後は関心のある企業や投資家との連携を進めていきます。

中村周太/株式会社Circloop

株式会社Circloopは、「サステナビリティを当たり前にする」ことをミッションに、オフィスの「使い捨て」を見直し、心地よい循環を生み出す空間づくりを提案することを目指し、リユースカップのシェアリングサービスを開発しています。

現在、多くのオフィスで弁当容器や紙コップが大量に廃棄される問題があり、Circloopは使い捨てを前提としない環境の実現を提案しています。

同社のリユースカップサービスの特徴は、①洗浄・配送・回収のフルサービス提供、②使い捨てと変わらない利便性、③環境貢献の可視化の3点です。これにより、ごみの排出をゼロにし、温室効果ガスの削減にも貢献します。利用者からは「エコへの貢献を実感できる」「社内の一体感が生まれる」などのポジティブな意見が寄せられています。

ビジネスモデルとしては、1回14円の価格設定で提供し、カップの利用回数増加や廃棄費用の削減により、使い捨てと同等のコストで運用できる仕組みになっています。累計利用回数は54万回を超え、2030年までに1日300万個のリユースを目指しています。

今後の展開として、企業ロゴ入りカップを活用した社内ブランディングや、飲料の充填サービスを導入し、使い捨てペットボトルや紙パックの代替を進めていきます。

参加コースB:社会インパクト創出&事業基盤構築コース

榎本剛司/静岡県立大学

静岡県立大学の榎本氏は、再生プラスチックの安全性を確保する測定技術の提供に取り組んでいます。

循環型社会への移行が叫ばれリサイクル材の需要も高まる中、再生プラスチックに含まれる化学物質は皮膚に触れることで健康リスクを引き起こす可能性があるため、化学物質のトレーサビリティが求められています。

こうした課題に対して、従来の分析手法では特定の規制物質しか測定できませんでしたが、榎本氏は未知の化学物質も網羅的に測定し、リスク予測を行うことが可能な技術を開発しました。また、デジタルプロダクトパスポート(DPP)を活用し、リサイクル事業者がサンプルを提供し、分析データをマーケットプレイス上で公開する仕組みも構築。取引量に応じた課金モデルを採用し、コストを抑えながらデータの透明性を確保します。

この技術は、2030年までに約18万トンの再生プラスチック需要が見込まれ、安全なリサイクル材の確保が課題となる自動車業界等での活用が見込まれると榎本氏は考えています。

現在はこの技術を用いながら、石垣島の廃棄漁具を活用した再生素材100%のサングラスをマテリアルリサイクルの実証試験として進めており、パートナー企業を募集しています。

松江明葉

松江氏は、オムツの炭化装置導入と介護・医療現場の人材支援を組み合わせたビジネスモデルを提案しました。このモデルでは、オムツ処理コストを削減し、浮いた資金を活用して看護師のメンタルケア支援や新たなキャリアの創出を行います。

オムツの炭化装置は1日あたり240kgのオムツごみを4kgにまで圧縮し、病院や介護施設の負担を大幅に軽減します。また1台あたり約400万円で、産業廃棄物処理コストを10分の1に削減することが可能です。

加えて、看護師のキャリア支援プラットフォームを構築し、メンタルケア支援や傾聴サービスを提供します。ヘルスケア市場の拡大を見据え、個人向け・法人向けの両方で展開を進める予定です。

今後は、病院・介護施設・保育園・自治体への導入提案を進めるとともに、災害対策用途としての活用も検討していきます。オムツ処理と人材支援の循環を通じて、持続可能な仕組みの実現を目指します。

長末雅慎/有限会社GMGコーポレーション

有限会社GMGコーポレーションは、藻類培養システム「MoRack.」を開発し、持続可能な未来の実現を目指しています。

藻類は光合成によってCO2を吸収し、環境負荷を軽減する可能性を持つ生物です。「MoRack.」は、この特性を活かし、バス停を利用した藻類培養システムとして開発されました。

このシステムは、CO2回収・電力供給・情報発信の機能を備えており、環境負荷を低減しながら、広告収入やカーボンクレジット販売を通じて収益を創出します。これにより、初期投資やメンテナンス費用を抑えつつ、5年での黒字化を見込んでいます。

今後の展開は、3つのフェーズに分けて進めると言います。フェーズ1では、「MoRack.・バスストップ」を全国に展開し、広範な導入を目指します。フェーズ2では、培養した藻類からオイルを抽出し、素材開発を行うことで、食品・化粧品業界への提供を開始します。フェーズ3では、農業やエネルギー供給など、さらに幅広い分野への応用を進めていきます。現在、開発資金の調達やバス停設置に協力するパートナー、広告主を募集しています。

須藤簡子/Bluebird株式会社

Bluebird株式会社は、吃音症当事者をサプライヤーとしたインクルーシブ型家事代行マッチングサービスを開発しています。

吃音症のある人の約40%が社交不安障害を併発しており、一般的な就労が困難なケースが多いとされています。同社のサービスでは、30分単位の家事代行を提供し、吃音症のある人が働きやすい環境を整えることを目的としています。

家事代行サービスのターゲットは、従来の家事代行を利用していない98%の層だと言います。30分2,000円という低価格で短時間利用の選択肢を作り、掃除や料理にとどまらず、提供者の得意分野を活かしたカスタマイズが可能なサービスとなっています。

また、サービス提供者は事前に合理的配慮を明示した動画紹介を導入することで、吃音症に関する理解を促進し、提供者と依頼者のミスマッチを防ぐ仕組みを整えています。

現在は専門家の監修のもと、実証実験を進めています。今後は、吃音症の人に限らず、他の生きづらさを抱える人々にも対象を拡大し、インクルーシブな社会の実現を目指していく予定です。

八神実優/株式会社Gaiapost

株式会社Gaiapostは、「ゴミをなくして土を作る」ことを目指し、生分解性の幼児用オムツの開発を進めています。オムツを自然に還すことで、育児と環境負荷のバランスを取る循環型社会の実現を目指しています。

日本では年間約230万トンの紙オムツが廃棄され、焼却処理の負担が増大しています。オムツは水分を含み重く、臭いが発生しやすい上に、複合素材のためリサイクルが難しいのが現状です。特に保育園では大量消費に伴い処理コストが膨らみ、自治体では焼却施設の老朽化や統廃合が進んでいます。

そこで開発しているのが、布オムツカバーと併用する生分解性パッドです。大阪大学の技術を活用し、高い吸水性を確保しながら堆肥化可能な設計を目指し、環境意識の高い家庭や保育園、ゴミ処理の課題を抱える自治体を主なターゲットとしています。

CSTの支援を受けて試作品を作成し、現在も改良を重ねています。今後は2025年に実証実験を実施し、2026年の商品化を目指します。将来的には、介護用オムツや女性用ナプキン、ペット用シーツへの展開も視野に入れているといいます。

王振江/株式会社東芝

株式会社東芝の王氏は、AIを活用した粗大ゴミの削減とリユース促進を目的としたシステムを開発しています。

日本の粗大ゴミは年間約57万トンにのぼり、そのうち15%(約1,800万点)はリユースが可能とされています。しかし、回収コストが高いため、多くが廃棄されているのが現状です。

このシステムでは、住民が不用品の写真を撮影すると、AIがリユースの可否を自動で判定します。リユース可能な品については、業者に情報を提供することで回収コストを削減し、リユース率の向上を図ります。

また、自治体と連携し、自治体のホームページにAI判定システムを設置することで、住民が簡単に申し込める仕組みを構築します。これにより、無料での回収を可能にし、住民・自治体・リユース業者の3者にメリットをもたらします。

市場規模は約56億円と見込まれており、2028年度には単年度黒字化、2032年度には売上47億円を目指す計画です。今後は、家電や素材ごとのリサイクルにも事業を拡大し、サーキュラーエコノミーの発展に貢献していくとしています。

守田篤史・和田由里子/株式会社ペーパーパレード

株式会社ペーパーパレードは、デザインの力を活用し、都市型サーキュラーを推進するデザインファームです。特に、屋外広告の再生に着目し、短期間の掲出にもかかわらず長寿命な素材が大量に廃棄されているという課題に取り組んでいます。

この課題解決の鍵となるのは、知的財産権(著作権・肖像権・商標権)の問題です。同社は「シークレット処理」という独自技術を開発し、広告デザインを保護しながら素材の再利用を可能にしました。また、回収からデザイン設計・加工・納品までを一貫して対応するワンストップ体制を構築し、特許庁が進める知的財産を活用することで社会課題解決を目指すI-OPENプロジェクトにも採択されています。

代表的なプロジェクトである「Ligaretta(リガレッタ)」では、広告バナーをファッションアイテムへとアップサイクルし、廃棄削減と新たな収益創出を実現しています。さらに、再開発ビルの残骸をインクとして再生したり、余剰チラシをプランターに加工したりと、多様なアップサイクル事業を展開しています。

現在はブランドへの協力者を募集しています。見た目だけでなく、考え方やコンセプトまで「かっこいい」循環を実現していくことを目指しています。

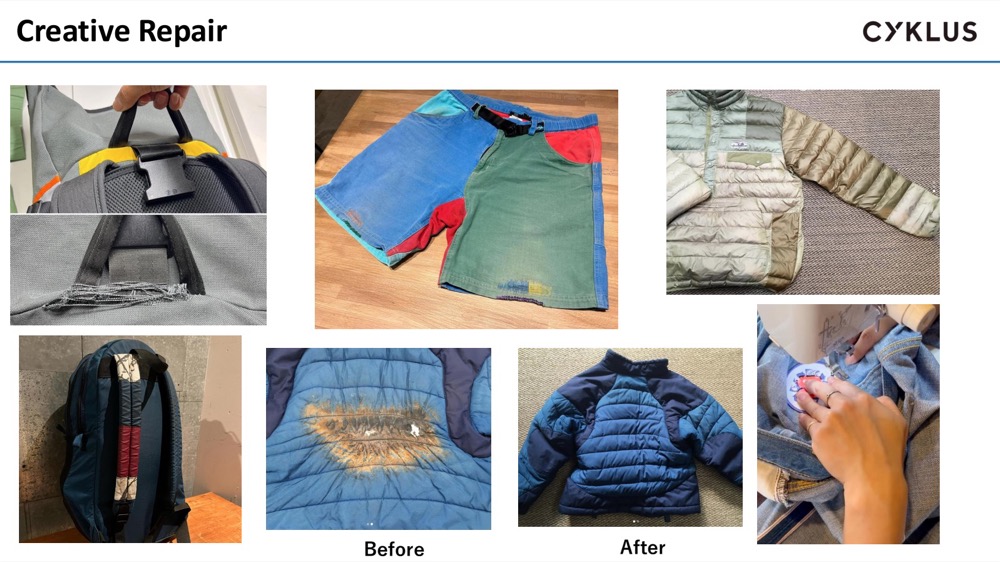

平田健夫/合同会社サイクラス

合同会社サイクラスの平田氏は、アパレル産業の循環型転換を目指す「共創型リペアセンター構想」を進めています。

現代の大量生産・大量消費型の社会では、衣類の廃棄量が年間50万トンに及び、製品ライフサイクルにおけるCO2排出の7割が生産過程で発生しています。この課題に対し、リペアやリユースによる衣類の寿命延長が有効であり、例えば5年間の使用期間を8年間に延ばすことで、CO2排出量を28.8%削減できると試算されています。

そんな中、フランスでは修理手当の支給が行われているほか、オランダ・アムステルダムでは自治体とブランドが共同でリペアセンターを設立するなど、欧米ではリペアの普及が進んでいます。一方、日本には「もったいない」や「金継ぎ」の文化が根付いており、リペア普及の素地があると平田氏は話します。

そこで、ブランド・修理技術者・縫製工場が連携する共同のリペアセンターを構築し、ブランド公式のリペアサービスを提供することで、ユーザーが安心して修理を受けることができ、ブランド側もコスト削減や顧客ロイヤルティの向上を見込んでいます。

今後は、リペアの普及にとどまらず、サーキュラーエコノミーのエコシステム構築を目指し、修理技術者との協働や社会福祉事業者との連携、学びの場の提供などを進めていくほか、リペアを「クールな行動」として発信し、循環型社会の実現を目指していきます。

李哲揆

李氏は、都市部の食品廃棄物を活用した新たな循環型プロダクトを開発しています。

生ごみは国内の廃棄物の約3割を占め、多くは焼却処理されており、年間2,450億円の処理コストがかかっているほか、CO2排出の問題もあります。一方で、コンポストは都市部での活用先が限られ、無料配布されても余るケースが多い状況です。

そこで李氏は、食品コンポストと生分解性プラスチックを混ぜたペレットを開発し、循環型の素材として活用することを目指しています。試作品はコンポスト80%、生分解性ポリエチレン20%の配合で、匂いの問題も解決できています。

現在は教育分野への応用に注目し、小中学校向けに、同素材を用いたアサガオの栽培キットを開発しています。ワンウェイプラスチックに依存しない教材として、教育委員会や学校への導入を検討しています。また、今後は用途ごとの素材改良を進め、持続可能な循環システムの確立を目指していきます。

特別賞授賞式

参加者のピッチの後にはまず、特別賞受賞者の発表がありました。「鎌倉投信賞」を株式会社Seafoodの鶴崎氏が、「三井住友信託銀行賞」はBluebird株式会社の須藤氏が受賞しました。

「鎌倉投信賞」の授与について江口氏は、「このようなプログラムは数多くあり、私自身も何十回と参加してきましたが、最終発表の場で事業撤退を決めたという決断を聞いたのは初めてであり、非常に衝撃的でした。そのうえで、『諦めたらそこで試合終了だ』という言葉の通り、まだ諦めるのは早いのではないかと考えています。そのため、今回提供する資金を活用し、課題が山積している漁業分野にもう一度挑戦してほしいと願っています」と述べました。

「三井住友信託銀行賞」について小中氏は、「本日の最終ピッチはどのプレゼンも本当に素晴らしかったと感じていますが、私が評価した視点はキックオフでのプレゼンと本日までの変化の大きさです。その観点で、試行錯誤し、悩みながらも今日のプレゼンにたどり着いたのだろうということを須藤氏の発表から感じました。ただし、本日がゴールではありません。むしろ、今日からが新たなスタートです。今後も、ソーシャルインパクトとサーキュラーエコノミーを両立するようなビジネスを構築し、さらに発展させていただきたいと思います。応援の気持ちを込めて、この賞を贈らせていただきます」と述べました。

全体講評

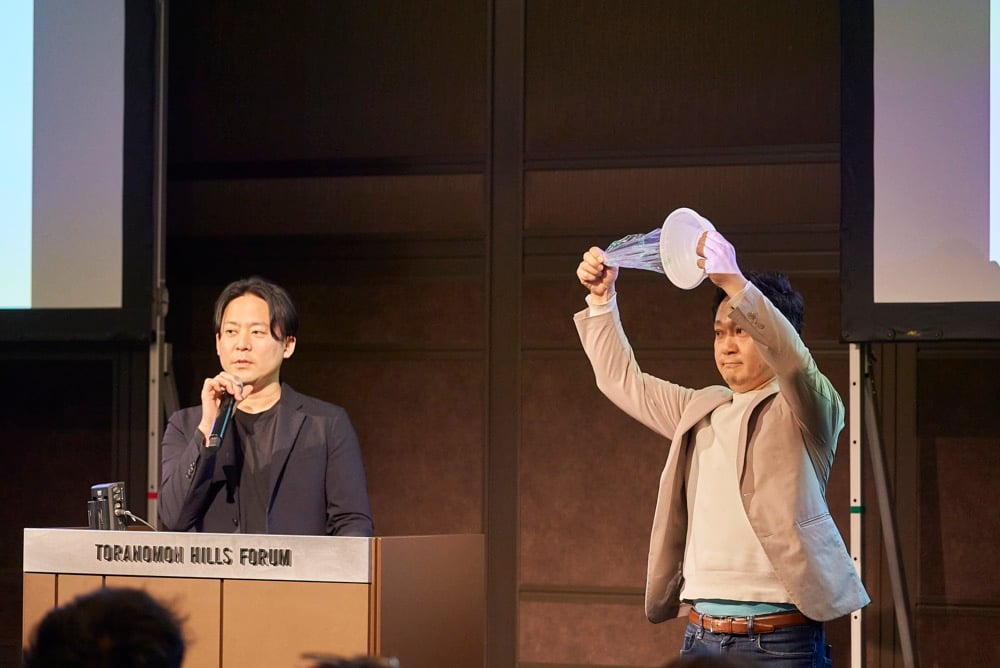

最後に、プログラム企画の中心的存在である株式会社アーキタイプベンチャーズの北原宏和氏と、プログラム運営を担う当社代表の加藤佑から全体講評のコメントがありました。

北原氏「第1期からこのサーキュラーエコノミー領域でのアクセラレーションプログラムに関わらせていただき、優れた起業家の皆様や関係者の方々とこの旅を共にできたことを大変嬉しく思っています。

本日の発表では、事業を検証しながら進める重要性が改めて浮き彫りになりました。中には、途中で事業撤退を決断したチームもありましたが、それもまたアクセラレーションの進化の証だと考えています。漫然と事業を続け、時間が経過した後に撤退するよりも、早期に方向性を見極めることが重要です。米国ではダメだと思ったらすぐ撤退するのが一般的ですが、日本ではVC(ベンチャーキャピタル)のプレッシャーもあり、やり続けることへの執着が過度に強いと感じることががあります。しかし、起業家という貴重な存在のリソースを事業性が高くない領域に使い続けることを強いるのは社会的損失です。間違いに気づいた時点で撤退し、より良い事業に挑戦することが、エコシステムの発展には不可欠だと考えています。

また、サステナビリティ領域のスタートアップは、資金調達の観点からも二極化が進んでいます。成功する企業は、最初から勝つための戦略をしっかり組み込んでおり、それを着実に実行しています。単に課題を解決するだけではなく、その後の事業展開やパッケージ化、ターゲット顧客に合わせた提供価値の設計をしっかり行うことが、持続可能な成長に不可欠です。『想い』だけで事業を続けると、資金的にも精神的にも厳しくなってしまいます。

さらに、技術活用の重要性についてもお伝えしたいです。多くの起業家は、課題に対する『仕組み』だけで解決しようとしがちですが、実際には大学などに眠っている技術が数多く存在します。一方で、研究者たちは技術を社会実装する手段を持たずにいることが多い。この二者を結びつけることで、より大きな事業価値を生み出し、グローバルに競争できる可能性が高まります。ただの課題解決にとどまらず、『どうすればスケールできるか』『どうすれば圧倒的な市場競争力を持てるか』に注力することが、今後の事業の成長には必要です。

このように厳しいことをお伝えしましたが、それは私がサーキュラーエコノミー領域に大きな期待を持っているからです。もし、これがスタートアップにとって適した領域ではないと考えていたら、ここまでの要求はしません。しかし、この領域には確実にチャンスがあると信じているため、より高いレベルでの事業展開を目指してほしいと思っています。

今回のCIRCULAR STARTUP TOKYO第2期は一旦終了しますが、今後も進化した形で新たなプログラムが立ち上がることを期待しています。これからも別の形で皆さんとご一緒できる機会を楽しみにしています」

北原宏和氏

加藤「このサーキュラーエコノミー領域のアクセラレーションプログラムを実施した背景として、私たちが目指すサーキュラーエコノミーの未来に大きな魅力を感じていることが挙げられます。この未来を実現するためには、一社だけではなく、多くの方々と協力して進める必要があると考え、私たちはスタートアップ支援の専門家ではありませんが、メディアとしてできることがあるのではないかと模索し、このプログラムを立ち上げました。多くの皆様とのご縁をいただき、この場を作ることができたことを大変感謝しております。

『サーキュラーエコノミー』というと一見ニッチな領域のように聞こえるかもしれませんが、本質的にはリニア型の経済・社会を循環型へと移行させることを指しており、特定の分野に限られた話ではありません。むしろ、経済や社会に関わるすべての人が、この移行に貢献できると考えています。本日は、さまざまな業種・立場の方々が、それぞれの視点から事業のアイデアを発表していただきました。その一つひとつが、新しい社会経済システムへの移行において重要な役割を果たしていると改めて実感しました。

また、この領域はまだ発展途上であり、誰もが学びながら挑戦している状況です。そのため、互いに学び、失敗し、立ち上がることを繰り返しながら、5年後、10年後に振り返ったときに、このプログラムでのネットワークが全ての始まりだったと思えるような関係を築きたいと思っています。将来、ここで出会った皆様がさらに活躍され、より大きなインパクトを生み出していくことがとても楽しみです。

プログラムは本日で一区切りとなりますが、これが終わりではなく、むしろこれからが始まりです。今後もぜひ繋がりを大切にしながら、共に成長していければと思います。また、来年にはさらにパワーアップした形で新しい取り組みを皆さんにご紹介できるよう準備を進めておりますので、今後もぜひ引き続きお付き合いいただけると嬉しく思います」

加藤佑

まとめ

4か月にわたり、情熱と創意工夫をもって挑戦を続けてきた第2期生たち。サーキュラーエコノミーの未来を切り拓くべく、各自のアイデアを形にしながら、試行錯誤のプロセスを駆け抜けました。成果発表会では、プログラム期間中の取り組みが凝縮されたピッチが披露され、メンター陣からは成長や事業の進展に対する高い評価の声が多く寄せられました。

2期にわたるインキュベーションを通じて実感されたのは、各事業の経済性や持続可能性はもちろん、個々の取り組みがより大きなシステムの一部として機能することで、サーキュラーエコノミー全体の活性化につながるということです。そのためには、自社の事業をエコシステムの中で適切に位置づけ、他領域と連携しながら、それぞれの役割を果たしていく姿勢が求められます。

こうした共創の土台となるのが、コミュニティです。CIRCULAR STARTUP TOKYOを運営する当社では、今後もインキュベーションやメディアを通じて、サーキュラーエコノミーの担い手がつながり、共に学び合える場づくりを進め、より良い社会の実現に貢献していきます。

第一期に参加したPHI(ファイ)株式会社の展示品

第一期に参加したヘルシンキノコの展示

当日はB Corp 取得企業の商品も展示

参加者、メンター、関係企業での集合写真

【参照ページ】CIRCULAR STARTUP TOKYO「【イベントレポート】第2期 Final Demo & Exhibition Day を実施しました」

【関連サイト】CIRCULAR STARTUP TOKYO