【CIRCULAR STARTUP TOKYO】イベントレポート「サーキュラービジネスデザイン講義第4回『サーキュラーエコノミーとプロダクトデザイン』」を実施しました

- On 2025年1月7日

- CIRCULAR STARTUP TOKYO, アップサイクル, インクルーシブデザイン, サーキュラーエコノミー, サーキュラービジネスデザイン, サービスデザイン, スタートアップ, ソーシャルビジネス, プロダクトデザイン, 持続可能性

当社が東京都と協働して実施する、サーキュラーエコノミー領域に特化したスタートアップ企業の創業支援プログラム「CIRCULAR STARTUP TOKYO」第2期において、サーキュラービジネスデザイン講義第4回「サーキュラーエコノミーとプロダクトデザイン」を開催しました。

※この記事は、CIRCULAR STARTUP TOKYO「【イベントレポート】サーキュラービジネスデザイン講義第4回『サーキュラーエコノミーとプロダクトデザイン』を実施」を転載したものです。

サーキュラービジネスデザイン講義第4回 実施レポート

「CIRCULAR STARTUP TOKYO」は、サーキュラーエコノミー領域に特化したスタートアップ企業の創業を支援するインキュベーションプログラムです。参加者は、サーキュラーエコノミーに関する多様な講義や専門家からのメンタリング、中間・最終発表などを通して、サーキュラーエコノミーの実現に向けた新たなビジネスモデルの構築や成長を試み、最終的には資金調達や社会的インパクトの創出を目指します。

2024年12月13日に、第4回ビジネスデザイン講義および第3回サーキュラーエコノミースタートアップ実践が行われました。当日は、BRIDGE KUMAMOTO代表理事/株式会社かつあき代表の佐藤かつあき氏、ソーシャルデザイナー/SOLIT 代表/morning after cutting my hair,inc. 代表の田中美咲氏、多摩美術大学プロダクトデザイン研究室 教授の濱田芳治氏をゲスト講師にお迎えしました。

前半のサーキュラーエコノミースタートアップ実践では、佐藤氏・田中氏から、それぞれの事業を事例に、社会課題を解決するソーシャルビジネスにおいて注意すべき点や欠かせない思考法についてお話しいただきました。

後半は濱田氏から「サーキュラーエコノミーとプロダクトデザイン」と題して、サーキュラーエコノミー領域におけるプロダクトデザインの役割やプロトタイピングの意義と実践方法についてお話しいただきました。

本記事では、その一部を抜粋してレポートします。

※サーキュラービジネスデザイン講義について

サーキュラービジネスデザイン講義は全5回の構成となっており、初回は視点をズームアウトしたうえでシステムデザインについて学び、段階的にビジネスデザイン、サービスデザイン、プロダクトデザインと、徐々に視点をズームインさせていきながら、サーキュラービジネスの構築プロセスを掘り下げていきます。

課題のフェーズを見極め、自分に適した方法で解決に取り組む

佐藤氏・田中氏による「サーキュラーエコノミーとスタートアップ実践(3)」は、それぞれの事業経験をもとにした講義から始まりました。

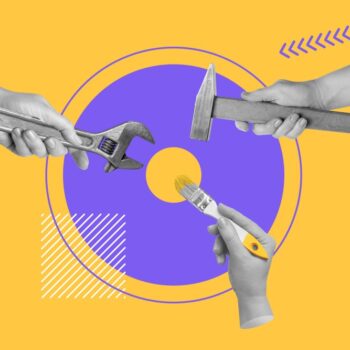

初めに田中氏は、社会課題をナラティブの視点から解決するためには、「課題のフェーズを明確化し、それに応じた解決方法を検討する必要がある」と述べました。田中氏によると、社会課題は以下の3つのフェーズに分けられるといいます。

- フェーズ1:緊急時

- フェーズ2:問題の顕在化

- フェーズ3:常態化・形骸化

Image via SOLIT

この3つのどの課題に取り組んでいるのかを明確にし、フェーズ1には緊急対応、フェーズ2には課題解決を持続的に行うサービスや事業化、フェーズ3には社会制度化と、段階に応じたアプローチを行うことが重要とのことです。

ソーシャルデザイナー/SOLIT 代表/morning after cutting my hair, Inc. 代表 田中美咲氏

次に、田中氏は自身が取り組んできた課題と具体的な事業について紹介しました。社会課題へのアプローチには様々な方法がありますが、自身の強みや体力、年齢などを踏まえ「ポップに課題解決に取り組みたい」と考え、新たな多様性の表象や自己表現の形としてのファッションサービスを提唱するSOLIT!というブランドを立ち上げました。

田中氏「解決へのアプローチ方法を考える上で、特に事業を通した解決においては、『どのような状態を課題解決のゴールとするのか』を明確にすることも重要です」

組織全体のデザインから課題解決を目指すSOLIT

その後、田中氏はSOLIT!の事例を取り上げ、プロダクトやサービスだけでなく、組織全体の制度や仕組みを持続可能な形にデザインすることで、課題解決を目指すことについて述べました。

Image via SOLIT

SOLITの事業においては、「気候変動や人権侵害などの課題の根幹は、良かれと思って行う無知な私たちの小さな意思決定の連続(合成の誤謬)と行き過ぎた資本経済システムではないか」という仮説を前提に意思決定を行っています。この仮説のもと、SOLITでは会社経営に関わる川上から川下まで人の多様性と地球環境に配慮した組織体のデザインを推進しています。

田中氏「例えば会社の定款には、地球環境と人の多様性のために創設された組織であり、利益追求を第一目的にしないことが明記されています。そのため、外部のステークホルダーもその定款に沿う活動を行う方々のみとの契約をしています」

ソーシャルデザイナー / SOLIT 代表 / morning after cutting my hair, Inc. 代表 田中美咲氏

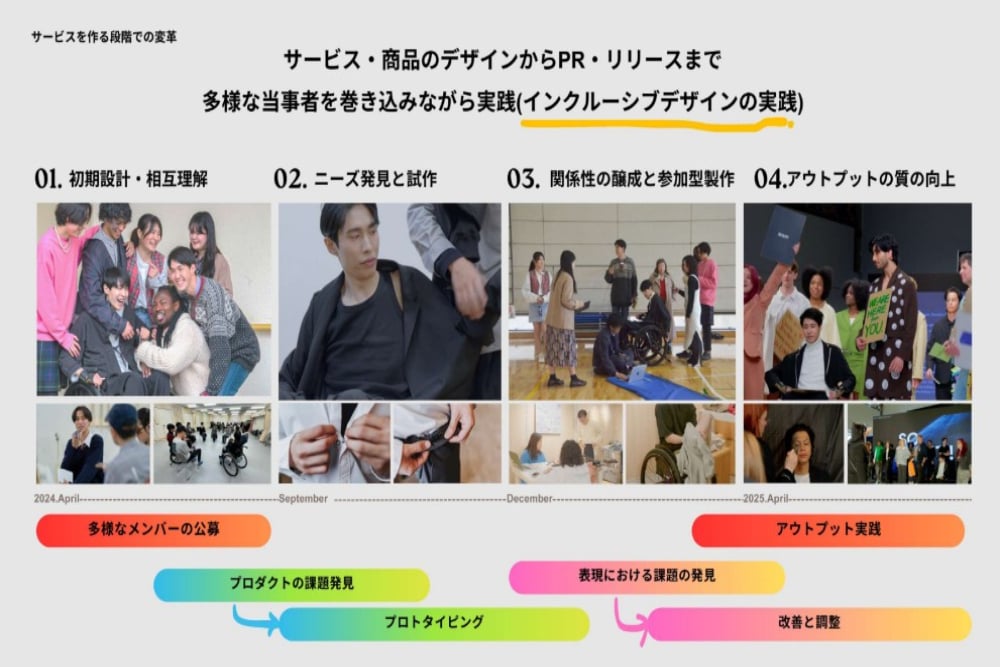

さらに、SOLIT!のプロダクトデザインには「Radical Participatory, Inclusive Design Process(革新的な/徹底的な参加型インクルーシブデザインプロセス)」と呼ばれる独自の手法が導入されています。この手法は、組織構造の特権性や課題の再生産といった問題をデザインの過程で解決することを目的としています。その背景には、従来のデザインシステムやインクルーシブデザインへの批判的視点があるといいます。

田中氏「従来のデザインシステムやインクルーシブデザインの考え方には構造的な差別や植民地主義的な側面があると私たちは考えています。経済力があり、知識が豊富で、明日を心配しなくていいような私たちがデザインを行い、ソーシャルマイノリティや障害者、これまで選択肢を持てなかった人々に向けてデザインを提供するという構造には、既に差別や構造的な課題が存在するのではないかと。私たちはこのようなデザインの仕組みを変えました」

そのため、サービスや商品のデザインからPR・リリースまで、様々な当事者とともにそれぞれの過程で独自のデザインプロセスを実践しています。さらには、実践したアクションが本当に社会課題を解決しているのかどうか、インパクト評価等の外部評価やサステナビリティ・インクルーシブレポートを通じたステークホルダーへの情報開示も行っています。

Image via SOLIT

田中氏「本質的なデザインを追求するために、表層的・部分的なものになっていないか、一貫性があるかを重視しています。私たちは、自分たちの取り組みを批判的に捉え、対等に議論できる仲間とともに、改善を繰り返し続けていきたいです」

アップサイクルプロダクトで社会課題解決に貢献

続いての講師は、一般社団法人BRIDGE KUMAMOTO/株式会社かつあき代表の佐藤かつあき氏です。普段は熊本でメーカー商品のクリエイティブディレクションやブランディングを行っている佐藤氏ですが、本講義では社会課題の解決に貢献するアップサイクルプロダクトデザインについて、様々な事例を取り上げてお話しいただきました。

BRIDGE KUMAMOTO代表理事/株式会社かつあき代表 佐藤かつあき氏

初めにご紹介いただいたのは、2016年の熊本地震から生まれた「ブルーシートバッグ」です。熊本地震では、約19万世帯の家屋が被災し、その際大量に使用されたブルーシートの処分が問題となりました。そこで、不要となったブルーシートを回収し、クリーニング・縫製を施してバッグへと生まれ変わらせるプロジェクトが立ち上がりました。このバッグは一般販売に加え、企業や自治体とのコラボレーションも展開し、これまでに約2,400個を販売。売上の約2割は被災地支援のために寄付されており、その使途はホームページで公開されています。

Image via BRIDGE KUMAMOTO

同じく熊本地震で崩落した熊本城の瓦の欠片を活用し、二度と落ちないという意味を込めた「後来不落(こうらいふらく)」というお守りも誕生しました。制作は熊本の障害者就労支援作業所が担当し、お守りの名前から受験生を中心に人気を集めています。

Image via BRIDGE KUMAMOTO

その他、熊本以外の県でも取り組みが行われており、温泉地である別府では温泉旅館で廃棄される大量のシーツを活用し、「湯ZAME」という名前のサメのぬいぐるみが誕生しました。このプロジェクトも障害者就労支援作業所と連携し、地域資源を活かしたアップサイクルの形を提案しています。

Image via BRIDGE KUMAMOTO

様々な企画を行う佐藤氏ですが、どの取り組みでも一貫して意識していることが3つあるといいます。

佐藤氏「1つ目に明確なコンセプトとその言語化、2つ目にデザインの完成度、3つ目に受益者の明確化です。加えて、プロダクトが広く認知されるためにはストーリーに加えてニュース性も必要です。一方で、企画として成立するかどうかという点では市場規模の大小ではなく『やりたい、実現したい』という必然性がプロダクトの価値を生むと考えています」

社会企業の持続可能性を高めるために

その後は田中氏と佐藤氏の2人によるトークセッションが行われ、ソーシャルビジネスの難しさとして社会的インパクトと経済的価値のバランスを保つことが挙げられました。

2人は、社会課題の領域は、短期間での急成長や拡大によって解決できるものではないからこそ、持続的に事業を運営することが大切で、そのためにも課題の性質に合ったビジネススタイルやプロダクトの設計が欠かせないことを強調しました。

(左)田中氏(右)佐藤氏

サーキュラーエコノミー時代のプロダクトデザインの役割

後半は、多摩美術大学プロダクトデザイン研究室の教授である濱田芳治氏が、「サーキュラーエコノミーとプロダクトデザイン」をテーマに講演を行いました。

多摩美術大学プロダクトデザイン研究室 教授 濱田芳治氏

濱田氏はまず、現代のプロダクトデザインに求められる役割について言及しました。

濱田氏「デザインという言葉にはもともと『既存のものを再定義し、新たな価値を生み出すこと』という意味があります。近年では消費者が直接的に触れるプロダクト(モノ)とインターフェイスやサービス(コト)の領域を横断し、シームレスな顧客体験を描くことが求められています」

そのため濱田氏が行うプロダクトデザインも、単にモノの形をつくることではなく、ユーザー体験やシステム全体を考慮したデザインを念頭に置いているとのことです。

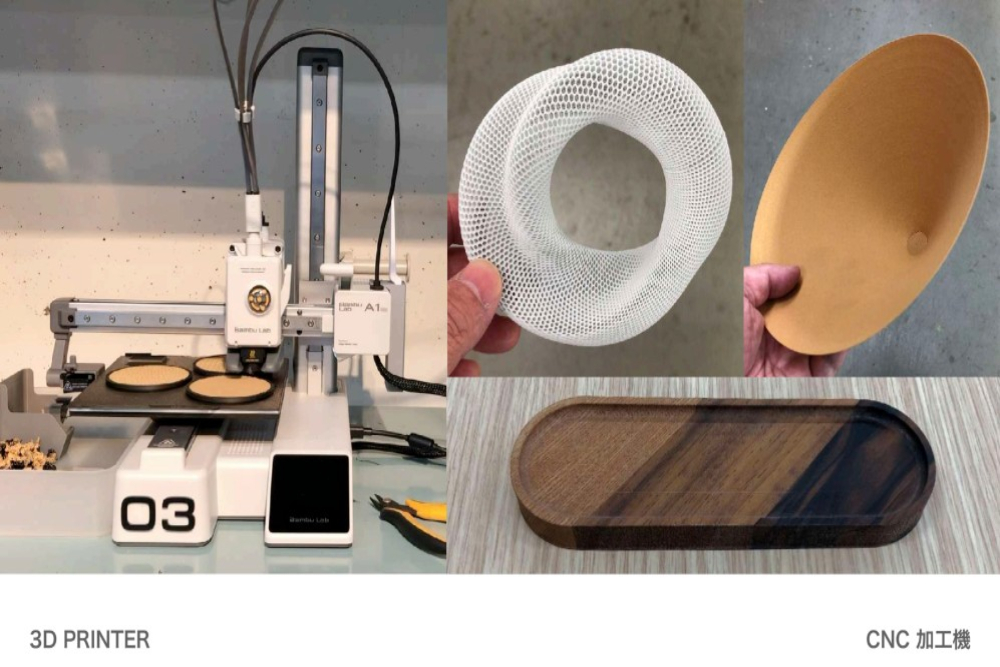

濱田氏が取り組む「すてるデザイン」では、本来廃棄されるはずのものに「美しさ」や「楽しさ」という視点を加えることで、思わず手に取りたくなるプロダクトへと再生することを目指しています。このアプローチにより、消費者が製品を手に取ることをきっかけに、循環型社会やサステナブルな社会への意識を高められるよう、日々アイデアのプロトタイピングを行っているそうです。

講義内では、具体的な取り組みの事例として「CDプラ」というプロジェクトが紹介されました。このプロジェクトでは、BOOKOFFで回収されたCDやDVD、ゲームソフトのディスクケースを再生樹脂として活用し、新たなプロダクトを生み出すことを目指しています。

Image via 濱田氏

Image via 濱田氏

プロトタイピングで真のユーザー視点を捉える

次にプロトタイピングについてお話しいただきました。 広義のプロトタイピングは「視覚化すること」を意味しますが、デザインとビジネスの場面ではその使われ方が少し異なります。

デザインのプロセスにおけるプロトタイピングの目的は、アイデアを視覚化し、形にして検証することです。一方、ビジネスの場面におけるデザイン思考的なプロトタイピングは、ユーザーのインサイトを得るために活用されます。濱田氏は、後者のプロトタイピングについて、スタンフォード大学のハッソ・プラットナー・デザイン研究所が作成した「スタンフォード・デザインガイド デザイン思考5つのステップ」を取り上げて説明しました。そこでは「あなたが解決しようとしている問題が、あなた自身の問題であることはほとんどない」という前提が示されているといいます。

濱田氏「デザインやビジネスで解決したい課題は、大抵の場合マジョリティの他者が抱えるものであることの方が多いですが、人間は自分の視点でとらえた世界に生きているため、他者の視点から物事を見ることはとても難しいものです。デザイン思考的なプロトタイピングの目的は、自分の経験だけに頼るのではなく、プロトタイピングのプロセスを通じてユーザーの視点を理解し、真の課題解決につなげることです」

プロトタイピングの前に「客観性とは何か?」ということを考えることも重要だと濱田氏は言います。

多摩美術大学プロダクトデザイン研究室 教授 濱田芳治氏

濱田氏「一人の意見と複数の意見を比較すると、複数の意見が客観的であると思いがちです。しかし、それは『主観の集合』に過ぎません。客観性とは、共通する要素を見出すこと、つまり複数の意見が重なる部分を見つけることが求められます。ただし、この方法では新たな発見や潜在的なニーズを引き出すことは難しいため、プロトタイピングでは『特定の誰か一人に憑依する』という手法を取ります。相手の視点に立ち、理解しようとすることで、より深いインサイトが得られるようになります」

濱田氏はさらに、ユーザーの抱える課題をより根本的な視点から捉えなおす手法として「ステップバック」という概念を説明しました。ステップバックとは、例えばバスのデザインを考える場合、「バスとは何か?」ではなく、「移動とは何か?」といった根本的な問いに立ち返ることで、抽象と具体の距離を広げ、新たな発見を得る方法です。

プロトタイピングの過程においては、関係者と共にストーリーを作りながらデザインを形作るナラティブコミュニケーションも大事になってきます。神奈川県相模原市の小学生105人と行った廃棄されるアクリルパーテーションを活用してアート作品を制作するプロジェクトでは、制作を行う際に「世の中の人たちに廃棄物の問題、海の状態を知らせるために、皆さんの力を貸して欲しい」と伝え、こどもたちと共に「海に思いを馳せる」ための機会を一緒に創り上げました。このプロジェクトは海洋プラスチックの問題やリユース、リサイクル、アップサイクルについてこどもたちが学ぶと共に、創造的な思考や問題解決能力を育む教育機会となりました。

最後に、デザインを用いた未来の描き方についてお話しいただきました。

濱田氏:「未来を描く方法にはさまざまなアプローチがありますが、私は『テクノロジードリブンとデザインドリブンの組み合わせ』が新たな可能性を生み出すと考えています。テクノロジーを基盤とした発想にデザインの視点を加えることで、単なる問題解決にとどまらず、より高付加価値(=楽しさやワクワク感のある)未来を創造できます。さらに、バックキャスティングの手法を用いて『こうありたい』という未来像を描き、それを達成するためのステップを細分化して積み上げていくことも重要です」

まとめ

今回の講義では、前半の田中氏・佐藤氏のセッションにおいて、SOLITの組織全体のデザインを活用した課題解決の取り組みや、熊本・九州地域が直面する課題に対し、クリエイティビティとビジネスを通じて挑戦する事例が紹介されました。

後半の濱田氏のセッションでは、プロダクトやデザインの視点から、具体的なデザイン手法やプロトタイピングを通じて、ありたい未来の実現に向けたアプローチが語られました。ビジネスとデザインの両面から自らの事業全体を俯瞰し、具体的なアクションへと落とし込むプロセスを深く考える機会となりました。

次回は、投資分野で活躍する専門家によるアカデミック集中講義とサーキュラーエコノミースタートアップ実践です。参加者は、テーマごとにインプットを進め、事業拡大やDemo Dayに向けて準備を進めます。各参加者のブラッシュアップに期待です!

【参照ページ】CIRCULAR STARTUP TOKYO「【イベントレポート】サーキュラービジネスデザイン講義第4回『サーキュラーエコノミーとプロダクトデザイン』を実施」

【関連サイト】CIRCULAR STARTUP TOKYO